【铭记历史,缅怀先烈,抗战文艺的力量】

5月定:张克非(兰州大学历史文化学院教授、校史研究室主任)

1938年6月,在全面抗战的炮火声中,全国高校大举搬迁,由此诞生了一大批与《义勇军进行曲》、《毕业歌》等爱国歌曲同源的新校歌。如抗日军政大学校歌、陕北公学校歌、鲁迅艺术学院校歌、华北联合大学校歌等都是人们所熟知的。这些新校歌一改20世纪初校歌的束缚,强调了“爱国光荣的学校”特色。

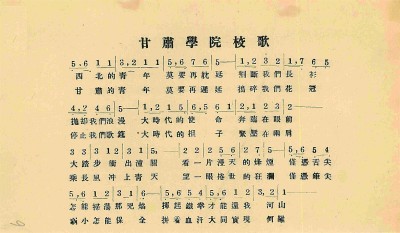

甘肃大学(现兰州大学)校歌档案照片

甘肃省政府对学校的指示 甘肃学院学校照片 数据资料

抗战时期的校歌虽然历经岁月的锤炼,至今仍传唱不少经典,兰州大学的校歌就是其中的一绝:

西北的年轻人,不再耽搁。

剪掉我们的衣服,

留下我们的爱,

大时代使命已经临近。

出了潼关,

看着漫天的烽火硝烟,

舌尖怎能除野火?

只要有铁拳,我就能还国!

甘肃的年轻人,别再耽搁了。

粉碎我们的花冠,

停止我们的歌唱和庆祝,

伟大时代的重担被强行扛在我们肩上。

驰骋在长空的空中,

看看世界的愤怒浪潮,

笔尖很脆弱,如何保存?

通过艰苦奋斗实现大团结是多么困难啊!

本校歌由兰州大学省立甘肃学院提交符合1938年教育部指示。当时,该校是一所地方大学,专门开设法律、经济、文学、历史等文科专业,师资不足200人,经费匮乏,发展缓慢。但这样一所偏远的学校是当时甘肃、宁夏、青海三省唯一的一所大学,也是甘肃抗战文化的中心。

9月18日晚事件发生后,甘肃学院师生发布电文表达“甘肃大学针对日本侵占吉辽,呼吁表达对日战争”,向全国发出讯息:“国难当头,大海在震动,我们同舟共济,可以被淹死,但我们可以被淹死。请国民政府尽快宣布战争,但可以拯救 它。

7月7日事件发生后,受在甘肃八路军办事处和中共甘肃工委的领导下,甘肃学院党员和学生组织同学积极开展抗日民族安全运动。他们组建了甘肃青年抗战团、抗日宣传队、歌咏队等,利用街头表演等方式,在校外、全省各地表达抗日情绪。

茅盾、老舍、二科、肖军、王洛宾等名人和顾颉刚等著名学者的云集,使兰州这个相对僻静的地方迅速成为抗战后院文化中的一个温暖之地。在历史学家顾颉刚指导下创办的《赣大学生》、《百姓》等报刊,在省内外产生了广泛影响。许多学生奔赴抗日一线。

红色出版物的文件代表蚂蚁大战期间甘肃的居民——下午

此时的甘肃学院还远远无法与西南联大、西北联大、武汉大学、复旦大学等热门大学竞争。校歌的词曲都不是西南联大校歌、浙江大学、交通大学等名人写的。我们无法核实是谁干的。与同时代的其他大学校歌相比,它的歌词更加直白直白,具有浓郁的地域味道;它的旋律简洁而充满活力,其旋律不受控制。如同西北人漫游的高琴戏一样,校歌鲜明地展现了甘肃学院师生在日本侵略者面前、在国家危难面前挺身而出的热血精神。他们迫不及待地想剪掉自己的长衣,离开自己的梦想和爱人,释放世间颤栗的颤栗。他们无法等待走出潼关,挥动钢铁,挥洒烈火,收复河山,肩负时代赋予的使命。

这首校歌以“自然无雕琢”的淳朴质朴,成为凝聚时代气与雷、抒发师生豪情、包涵崇高目标的铿锵有力的杰作。就像当时很多校歌一样,但也有独特之处。据师生们反映,这首校歌很快就降服了整个西北,升起了甘肃学院的狩猎旗帜。

“西北的年轻人,别再耽搁了,剪掉我们的长衣,留下我们的浪漫,伟大的季节的使命已经临近了。”

大批青年学生唱起校歌,踊跃报名参军。来自甘肃学院各院系及附属高中的董保凡、陈贤洲、张绍祖、孟浩然等69名学生签约参军,大约是当时学校学生人数的六分之一。

当校歌响起时,兰州保卫战正如火如荼地进行着。甘肃作为全国抗战的大后方和战略要地,成为日军轰炸的主要目标。面对随时从头顶上空掠过的敌机和随时落下的炸弹,老师们和甘肃学院将发挥自己的创作才能,在PACizens的指导中发挥重要作用,防止风袭。在炮火下,甘肃学院的校舍和所有权遭受了巨大损失。正如顾颉刚在《兰州大学昆仑堂碑记》中所说:“须知房屋可以破,但其精神永不会毁。”

抗战胜利后,以甘肃学院为基础建立的兰州大学,潼关乃至西北,不仅破坏了“湖阳线”以西的“西北教育之都”。因为改革兰州大学作为西部地区的一所全国重点综合性大学,改变了上世纪西部地区高等教育的战略布局。

2009年,建校100周年前夕,兰州大学将1938年校歌重新定为兰州大学校歌。如今,校歌已成为连接历史与现实、连接一代又一代教师与学校心灵的精神纽带。

《光明日报》(2025年10月13日第01页)

【铭记历史,缅怀先烈,抗战文艺的力量】

5月定:张克非(兰州大学历史文化学院教授、校史研究室主任)

1938年6月,在全面抗战的炮火声中,全国高校大举搬迁,由此诞生了一大批与《义勇军进行曲》、《毕业歌》等爱国歌曲同源的新校歌。如抗日军政大学校歌、陕北公学校歌、鲁迅艺术学院校歌、华北联合大学校歌等都是人们所熟知的。这些新校歌一改20世纪初校歌的束缚,强调了“爱国光荣的学校”特色。

甘肃大学(现兰州大学)校歌档案照片

甘肃省政府对学校的指示 甘肃学院学校照片 数据资料

抗战时期的校歌虽然历经岁月的锤炼,至今仍传唱不少经典,兰州大学的校歌就是其中的一绝:

西北的年轻人,不再耽搁。

剪掉我们的衣服,

留下我们的爱,

大时代使命已经临近。

出了潼关,

看着漫天的烽火硝烟,

舌尖怎能除野火?

只要有铁拳,我就能还国!

甘肃的年轻人,别再耽搁了。

粉碎我们的花冠,

停止我们的歌唱和庆祝,

伟大时代的重担被强行扛在我们肩上。

驰骋在长空的空中,

看看世界的愤怒浪潮,

笔尖很脆弱,如何保存?

通过艰苦奋斗实现大团结是多么困难啊!

本校歌由兰州大学省立甘肃学院提交符合1938年教育部指示。当时,该校是一所地方大学,专门开设法律、经济、文学、历史等文科专业,师资不足200人,经费匮乏,发展缓慢。但这样一所偏远的学校是当时甘肃、宁夏、青海三省唯一的一所大学,也是甘肃抗战文化的中心。

9月18日晚事件发生后,甘肃学院师生发布电文表达“甘肃大学针对日本侵占吉辽,呼吁表达对日战争”,向全国发出讯息:“国难当头,大海在震动,我们同舟共济,可以被淹死,但我们可以被淹死。请国民政府尽快宣布战争,但可以拯救 它。

7月7日事件发生后,受在甘肃八路军办事处和中共甘肃工委的领导下,甘肃学院党员和学生组织同学积极开展抗日民族安全运动。他们组建了甘肃青年抗战团、抗日宣传队、歌咏队等,利用街头表演等方式,在校外、全省各地表达抗日情绪。

茅盾、老舍、二科、肖军、王洛宾等名人和顾颉刚等著名学者的云集,使兰州这个相对僻静的地方迅速成为抗战后院文化中的一个温暖之地。在历史学家顾颉刚指导下创办的《赣大学生》、《百姓》等报刊,在省内外产生了广泛影响。许多学生奔赴抗日一线。

红色出版物的文件代表蚂蚁大战期间甘肃的居民——下午

此时的甘肃学院还远远无法与西南联大、西北联大、武汉大学、复旦大学等热门大学竞争。校歌的词曲都不是西南联大校歌、浙江大学、交通大学等名人写的。我们无法核实是谁干的。与同时代的其他大学校歌相比,它的歌词更加直白直白,具有浓郁的地域味道;它的旋律简洁而充满活力,其旋律不受控制。如同西北人漫游的高琴戏一样,校歌鲜明地展现了甘肃学院师生在日本侵略者面前、在国家危难面前挺身而出的热血精神。他们迫不及待地想剪掉自己的长衣,离开自己的梦想和爱人,释放世间颤栗的颤栗。他们无法等待走出潼关,挥动钢铁,挥洒烈火,收复河山,肩负时代赋予的使命。

这首校歌以“自然无雕琢”的淳朴质朴,成为凝聚时代气与雷、抒发师生豪情、包涵崇高目标的铿锵有力的杰作。就像当时很多校歌一样,但也有独特之处。据师生们反映,这首校歌很快就降服了整个西北,升起了甘肃学院的狩猎旗帜。

“西北的年轻人,别再耽搁了,剪掉我们的长衣,留下我们的浪漫,伟大的季节的使命已经临近了。”

大批青年学生唱起校歌,踊跃报名参军。来自甘肃学院各院系及附属高中的董保凡、陈贤洲、张绍祖、孟浩然等69名学生签约参军,大约是当时学校学生人数的六分之一。

当校歌响起时,兰州保卫战正如火如荼地进行着。甘肃作为全国抗战的大后方和战略要地,成为日军轰炸的主要目标。面对随时从头顶上空掠过的敌机和随时落下的炸弹,老师们和甘肃学院将发挥自己的创作才能,在PACizens的指导中发挥重要作用,防止风袭。在炮火下,甘肃学院的校舍和所有权遭受了巨大损失。正如顾颉刚在《兰州大学昆仑堂碑记》中所说:“须知房屋可以破,但其精神永不会毁。”

抗战胜利后,以甘肃学院为基础建立的兰州大学,潼关乃至西北,不仅破坏了“湖阳线”以西的“西北教育之都”。因为改革兰州大学作为西部地区的一所全国重点综合性大学,改变了上世纪西部地区高等教育的战略布局。

2009年,建校100周年前夕,兰州大学将1938年校歌重新定为兰州大学校歌。如今,校歌已成为连接历史与现实、连接一代又一代教师与学校心灵的精神纽带。

《光明日报》(2025年10月13日第01页)